CCNP学習記録【EIGRP編2】

前回『CCNP学習記録【EIGRP編1】』の続きから。

6.ロードバランス

EIGRPではある宛先に対してのコストが同じ場合、複数の経路をルーティングテーブルに登録してロードバランスが可能。(デフォルトで最大4つの経路。最大で16まで。)

ECMP(Equal Cost Multi Path)と言われる。

またEIGRPは不等コストロードバランスにも対応していて分散倍率を変更することで、最小のメトリックに分散倍率を乗じた値までの範囲を対象として、不等コストロードバランスの対象経路とする。ただし、サクセサとフィージブルサクセサのみ。

この倍率をvarianceコマンドで変更する。

1〜128の範囲で倍率を指定する。

(config)# router eigrp 1

(config-router)# variance 2

とか

7.障害検出とタイマー

EIGRPのHelloパケットには、ネイバーの検出だけでなく、ネイバー関係の維持という役割もある。

HelloパケットはHello Timerで決められた間隔で送信される。 デフォルトでは5秒、しかし低速インターフェイス(T1以下)では60秒になる。

そしてももう一つ、Helloパケットを受信しないままでも、EIGRPネイバーが健在しているとみなす時間がホールドタイム。 Helloパケットの3倍であり、デフォルトでは15秒、低速インターフェイスでは180秒となる。

Helloパケットを受信するとホールドタイムはリセットされ、カウントダウンが再開される。

ホールドタイムが0になると、EIGRPはネイバーへ到達不可能と判断し、トポロジーの変更をDUALに通知する。

8.コンバージェンス

リンクに障害が発生し、インターフェイスが"protocol down状態になると、そのインターフェイスに接続されているネイバーもダウン状態になる。

ネイバーがダウンしたら、そのネイバーがサクセサであった場合、該当するプレフィックスへのルートが再計算される。

その際、フィージブルサクセサが新たなサクセサとして昇格する。

ルーターはルートの更新パケットを送信し、下流のルーターは更新パケットを受信し、新しいメトリックにより影響を受けるルートすべてに対してDUALを実行する。

それによって、下流のルータにとってのサクセサ、フィージブルサクセサが変わる可能性があるそう。

宛先ネットワークへのフィージブルサクセサがない場合、DUALは新しく経路計算をする必要がある。その時、EIGRPのトポロジテーブルでは経路の状態が(P)パッシブから、(A)アクティブに変化する。

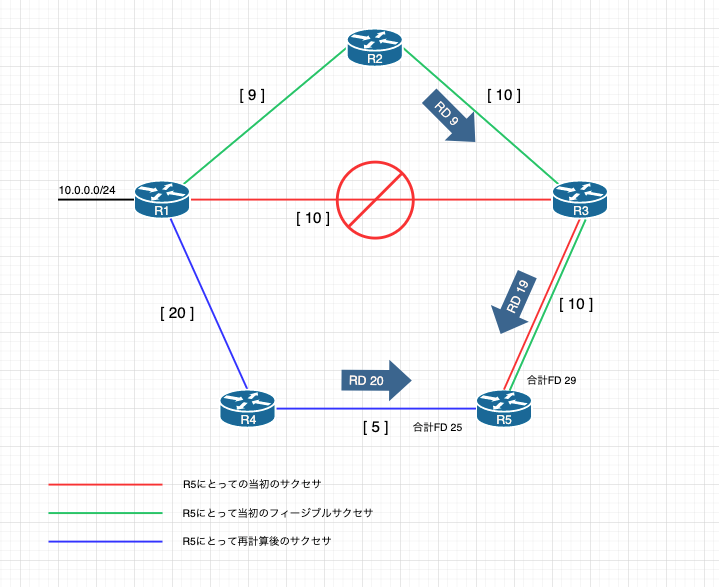

※[]内の数値はコスト

R5は10.0.0.0/24に対して、当初R3→R2経由ルートをフィージブルサクセサとなってる。

R5にとってR1-R3間のサクセサのFD20より、R3→R2経由のルートのRDが小さいため。

R1-R3間の経路が断となった場合、フィージブルサクセサがサクセサに昇格するが、この場合再計算された際にR3が10.0.0.0/24宛の経路のRD19とするアップデートをR5へ送信する。

また、R5はR4からも10.0.0.0/24宛の経路のRD20というアップデートを受信し、R1-R2-R3の経路のFD29、R1-R4の経路のFD25と計算され、R5はR4経由の経路を選択する。

下流のルータにとってのサクセサ、フィージブルサクセサが変わる可能性がある

っていうのはこういうことかな?

9.経路集約

EIGRPの自立システムの規模が大きくなると、コンバージェンスにも時間がかかるようになると EIGRPトポロジーを拡張する為には、階層的に経路を集約する必要がある。

なにも考えずにLayer3から始めてしまったので、STP,VTP,DTP,EtherChannelとかのLayer2の技術へ一旦戻るかも。。。

インフラ周りをちょっとやってる人